【加拿大高度传媒Lee Wu报道】2025年5月2日,在列治文景泰金融会所,由温哥华未来生物传奇社区北美团队文化沙龙举办了探索《道德经》智慧系列第十四和十五章讲座。

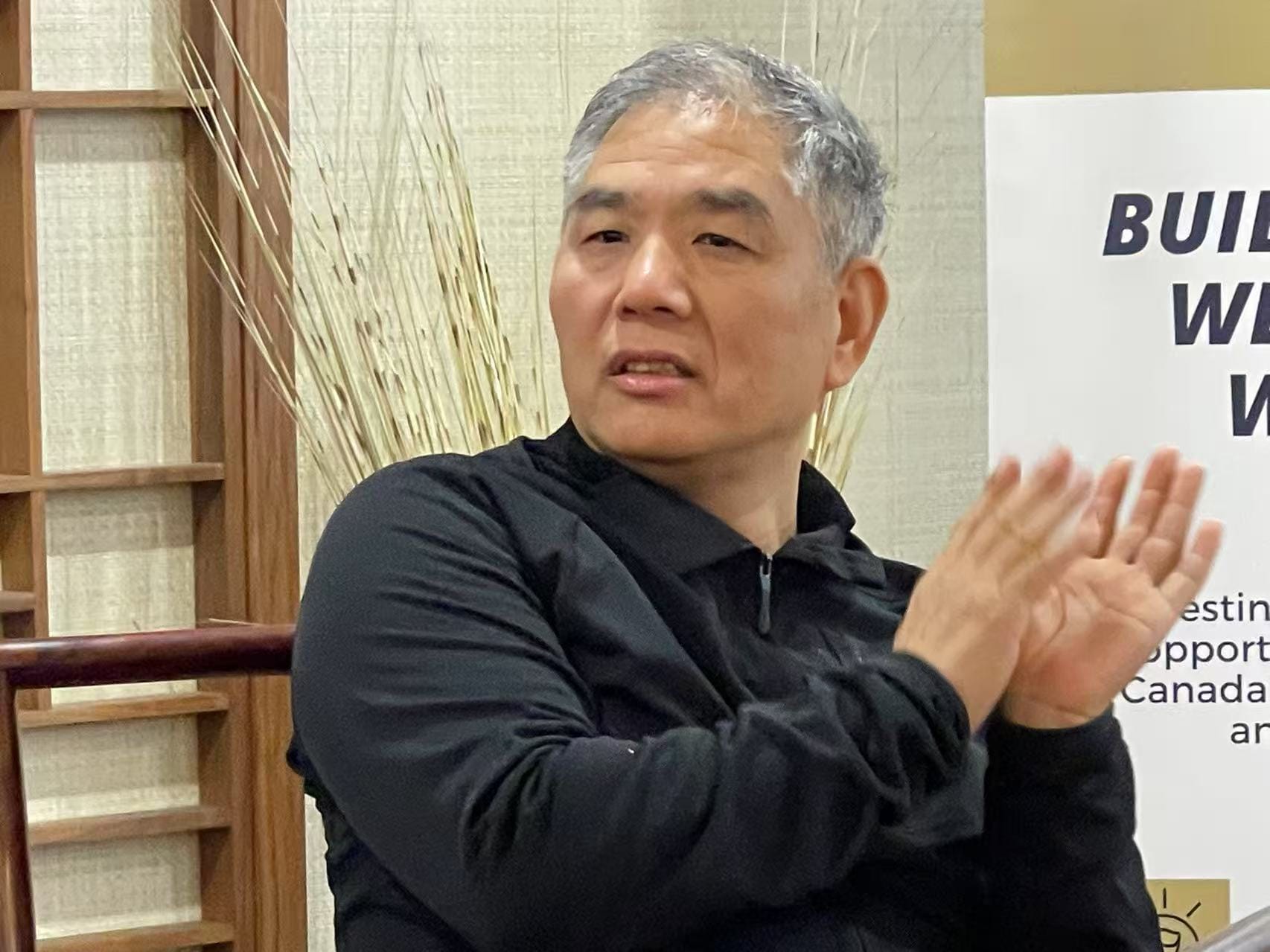

高燕子女士主持了今天的讲座,她说:在本期讲座中,我们再度回归《道德经》,继续追寻道家的幽微哲思,领悟人如何在纷繁世界中守住内在的宁静与觉醒。杨金宝老师将带领我们领略《道德经》第十四和十五章的深邃智慧, 以“执古御今,微妙玄通”为主题,思考在这个瞬息万变、喧嚣浮躁的时代里,老子的“古之道”如何能帮助我们更好地把握现在、引领未来“微妙玄通”的处世之道,又如何在我们的家庭、事业、人际关系中落地生根?

让我们一同走进古人深邃的思想,照见自己内心的那份清明与自在!

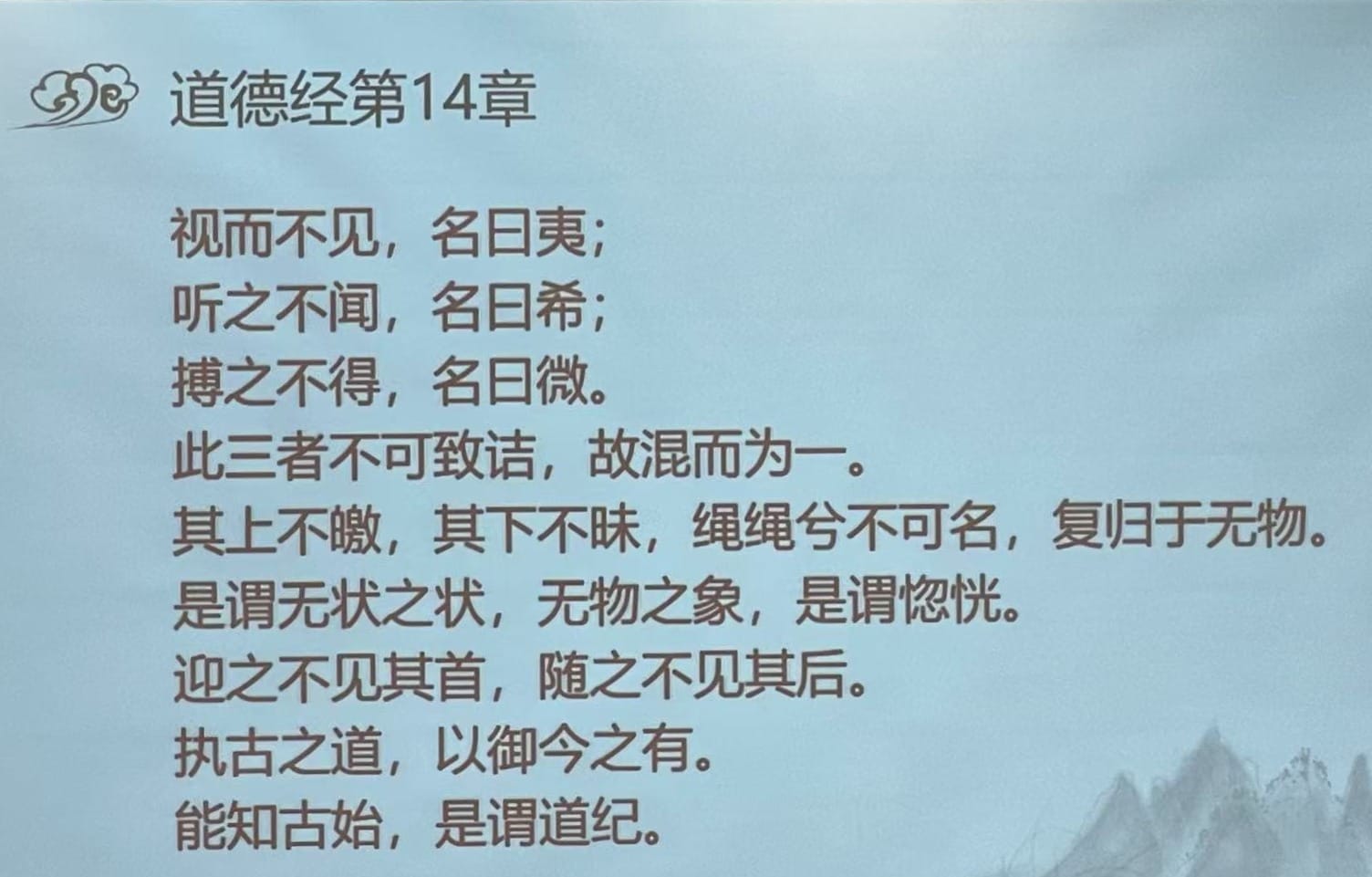

《道德经》第十四章

杨老师首先讲《道德经》第十四章,主要探讨了“道”的无形无象、难以名状的特性,并指出了如何通过领悟古代的“道”来指导我们现在的行动。

白话译文:看它看不见,把它叫做夷;听它听不到,把它叫做希;摸它摸不到,把它叫做微。它的上面既不显得光明亮堂;它的下面也不显得阴暗晦涩,无头无绪、延绵不绝却又不可称名,一切运动都又回复到无形无象的状态。这就是没有形状的形状,不见物体的形象,这就是惚恍。迎着它,看不见它的前头,跟着它,也看不见它的后头。能认识、了解宇宙的初始,这就叫做认识道的规律。

核心要点:

1. 超越感官的“道”

老子用“夷、希、微”形容道的不可见、不可闻、不可触,说明道并非具体事物,而是万物背后的规律与本源。 现代科学追求物质世界的规律,而道家提醒我们,真正的智慧往往超越表象,需要向内求索。

2.“ 混而为一”道的统一整体性

“此三者不可致诘,故混而为一” —— 夷、希、微三者不可拆分追问,最终归于浑然一体的“道”。道无形无相,却贯穿万物。试图用语言或逻辑分割道,反而会失去其本质。 感悟道的智慧在于整体观照,如中医的“整体辨证”思维。

3. 道的永恒性

“执古之道,以御今之有”—— 道虽玄妙,但并非虚无。把握亘古不变道的规律,才能驾驭当下的具体事物。面对快速变化的时代,抓住核心规律,如人性本质、自然法则等,比追逐表象更有效。

现实意义

1. 面对纷繁复杂问题时,回归本质、简化思维,“大道至简”,避免被表象迷惑。

2. 道不可见,但可通过直觉与内观感知,可通过静心、冥想办法,体验“道”的存在。

3. 老子提出“执古之道”,并非守旧,而是强调遵循根本规律。现代管理中,“以人为本”“顺应自然”等理念与之相通。

结语:杨老师总结第14章的核心智慧是“道”的超越性与实践性的统一:

- 形而上:道无形无相,超越时空;

- 形而下:道贯穿万物,指导实践。

它提醒我们:真正的智慧不在于追逐外物,而在于理解规律、回归本真。在浮躁的现代社会中,这种思想仍能启发我们以简驭繁、以静制动。

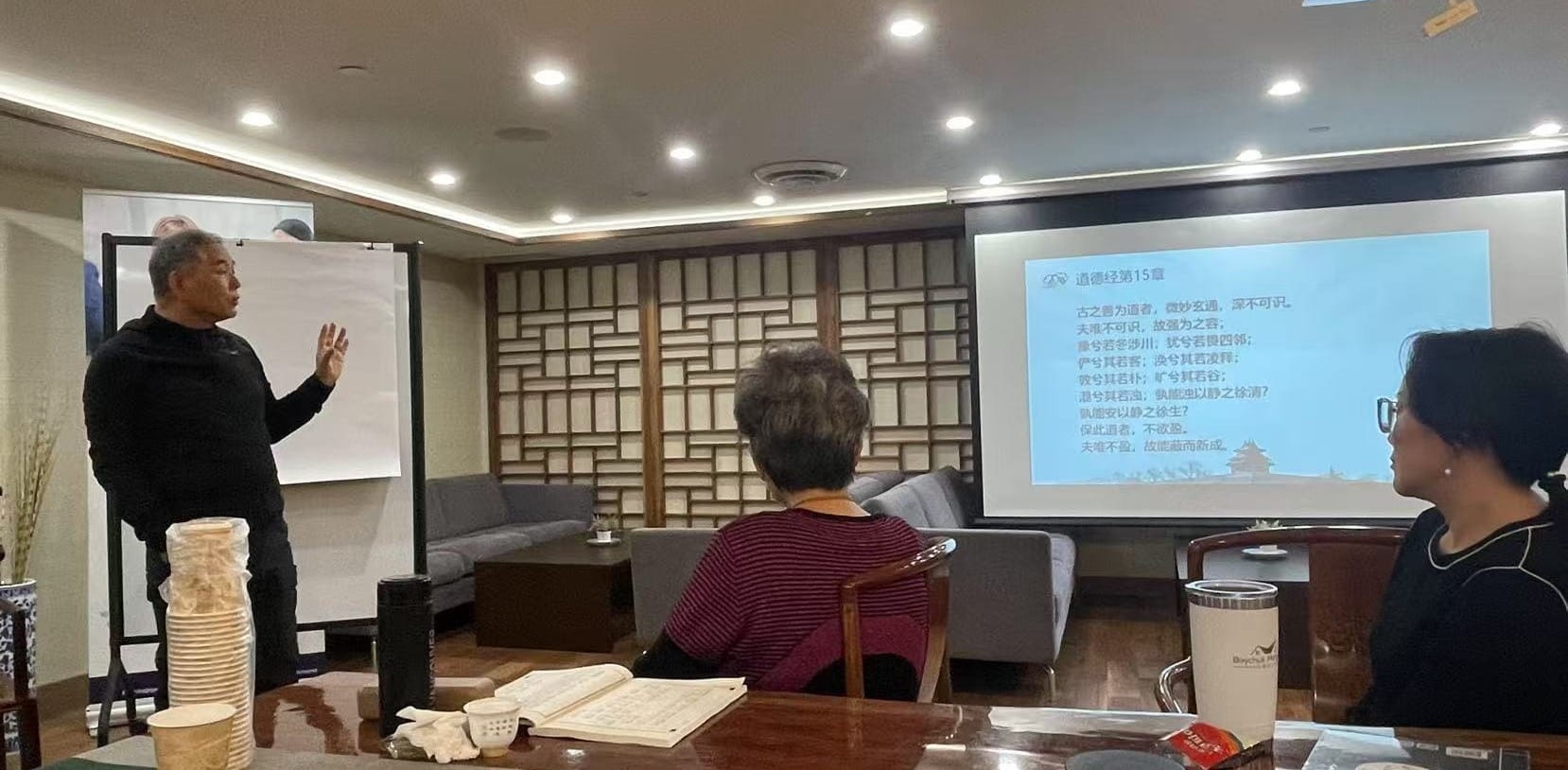

《道德经》第十五章

【白话译文】古代得道的人,微妙通达,深刻玄远,他的精神境界不是一般人能够了解的。因为难以了解,所以只能勉强的把它描述一下:他立身行事,小心谨慎啊,就如同冬天踩着水过河一样,不敢贸然似的;他警觉戒备啊,就好象怕四邻窥伺一般;他为人处事庄重恭敬、彬彬有礼;他修道进德、除情去欲,如同春雪溶化一样;他的本质敦厚朴实,就像没有雕琢的素材;他的胸怀宽广、态度谦下,就像渊深的山谷;他的表现浑噩愚昧、不露锋芒,就像混浊的大水一样。谁能使浑浊安静下来,慢慢澄清?谁能使安静变动起来,慢慢显出生机?保持这个“道”的人不会自满。正因为他从不自满,所以能够去故更新,心灵中永远保持着清明活泼。

《道德经》第15章通过描述古代得道者的特质,揭示了道家思想中“道”的实践智慧,核心要点 :

1. 得道者的特质

谨慎谦逊:

“豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻”——行动如履薄冰,心怀敬畏,不自大冒进。

通达灵活:

“涣兮若冰之将释”——如水般化解矛盾,不固执僵化。

质朴纯粹:

“敦兮其若朴”——保持本真,不矫饰伪装。

虚怀若谷:

“旷兮其若谷”——心胸宽广,包容万物。

深沉内敛:

“混兮其若浊”——外表看似混沌,实则内在清明。

2. 道的不可言说性

“夫唯不可识,故强为之容”——道超越语言描述,得道者的境界难以用世俗标准衡量。

-“保此道者,不欲盈”——不自满、不极端,追求动态平衡。

现实意义

1. 个人修养

低调与谦卑:现代社会推崇张扬个性,但过度自我膨胀易引发冲突。道家提倡的“慎终如始”提醒我们保持谦逊,避免锋芒毕露。

-情绪管理:如“涣兮若冰之将释”,面对压力时化解而非对抗,可减少内耗,提升心理承受能力。

2. 领导力与处世

柔性领导:领导者若能做到“旷兮其若谷”,包容不同意见,反而能凝聚团队力量。

化繁为简:“敦兮其若朴”启示我们,在复杂问题中回归本质,避免过度干预,在企业管理或教育中要有“无为”的智慧。

3. 生态与可持续发展

“浊以静之徐清”——道家强调与自然和谐共处。现代环保可借鉴此思想:通过减少人为干预,防止过度开发,让生态自然恢复平衡。

4. 应对不确定性的能力

“孰能浊以止?静之徐清”——在信息爆炸的时代,保持内心的“静”与“虚”(开放心态),才能清晰判断,避免被外界纷扰裹挟。

5、实践意义

避免极端:要有“不欲盈”的境界,在物质与精神、工作与生活之间找到动态平衡。

接纳不完美:如“混兮其若浊”,接受世界的复杂性,不苛求绝对纯粹或完美。

终身学习**:得道者“微妙玄通”,提醒我们始终保持开放的学习态度,避免故步自封,自以为是。

结语:杨老师讲, 第15章的核心智慧是以柔克刚、以静制动的生存智慧。在竞争激烈、节奏快速的现代社会中,这种思想为个人提供了一种内在稳定的力量,通过谦逊、包容和灵活的姿态,既能适应变化,又能守住本心,使自己处于不败之地。

(完)

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。