【加拿大高度传媒Lee Wu报道】2025年5月9日,在列治文景泰金融会所,由温哥华未来生物传奇社区北美团队文化沙龙举办了探索《道德经》智慧系列第十六章讲座。

高燕子女士主持了今天的讲座,她说:在浮躁中保持内在的澄明,于无为中完成最大的治理——这是老子留给后世最深远的智慧之一。

在当今社会,个人如何在喧嚣中守住一份宁静?组织又如何以“无为”的智慧实现真正的引导与和谐?本期讲座,杨老师将为我们深度解析老子所言“虚静”与“治理”的关系,让古老的东方智慧,照亮我们当下的生活与选择。

中国传统文化促进会理事杨金宝老师说,《道德经》第十四、十五及十六章是老子哲学思想的重要篇章,都围绕“虚静”“观复”“知常”等核心概念展开,强调顺应自然规律的重要性。让我们一同在道的世界中澄心观照,于寂然无声中,感悟真正“道”的力量。

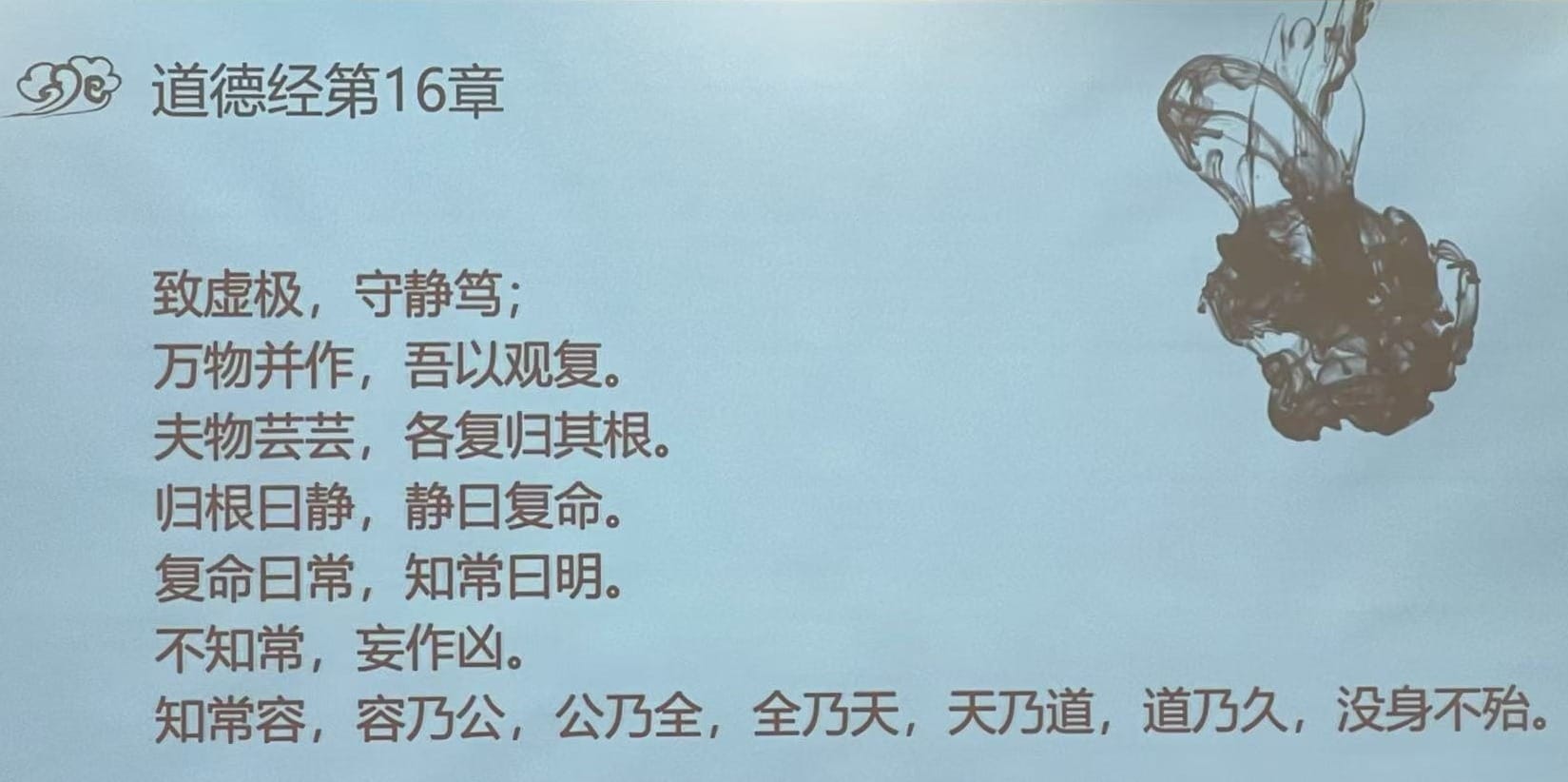

十六章原文

白话译文

通过修养使心灵空明虚寂到极点,使生活的清静达到极致。在万物都蓬勃生长的时候,我从中仔细观察它们生死循环的道理。天下万物虽然纷纷芸芸,但最终都将回复到它们的本根。返回本根就叫“静”,静叫作复归本性。复归本性是万物运动与变化中不变的律则,认识和了解万物运动与变化都依循着循环往复的律则,即为智慧。不了解这个不变的律则,轻举妄动就会有灾祸。了解了这个不变的律则的人,就能做到宽容,做到了宽容就能坦然大公,坦然大公才能无不周全,无不周全才符合自然,符合自然才能符合于天道”,合于天道而行才能长久,终身可免于危殆。

要点解释

本章阐述的是“道”的本质,揭示了修行的最高境界。“大道”虚是其常,有是其变;静是其常,动是其变。有、动最终必归于不有、不动。所以,守定常道,万物虽纷纷扰扰,只须以虚含有,以静待动,并且不见其有,不见其动,就不会随着事物的变化而变化,使自己处于永远安乐的境地。

老子认为,道的本质和修行的最高境界,就是达到“虚”的极致和虔诚地守住一个“静”字,因此他提出了“虚极”、“静笃”、“静”、“常”、’“明”、“容”等概念。

1. 虚静修心:

“致虚极,守静笃”是道家修心的核心,主张通过排除杂念、保持内心澄明,达到物我两忘状态,利于对宇宙本质的洞察。

2. 观复与归根:

万物虽纷繁变化,但最终会回归本源。老子通过观察自然循环,揭示了事物发展的周期性规律。

3. 知常曰明:

明白“常”是永恒规律,是智慧的基础。违背规律的“妄作”,将导致祸患,顺应规律则能长久。

复命日常,知常日明。不知常,妄作凶。因静是根本,是生命的本质,回归了这个根本就是常。常是虚、静。知道这个道理就是明。明,就是智慧、通达、得道。而不知道虚、静,就会大胆妄为,逞凶害己。老子告诫说:“万物生生灭灭是大道法则,知而不干涉是睿智,如果凭借自己的通妄加干涉,那样必遭凶险。”

4. 包容与公正:

从“知常”到“容”“公”“全”,层层递进,最终与天道合一,体现道家“无为而无不为”的思想。

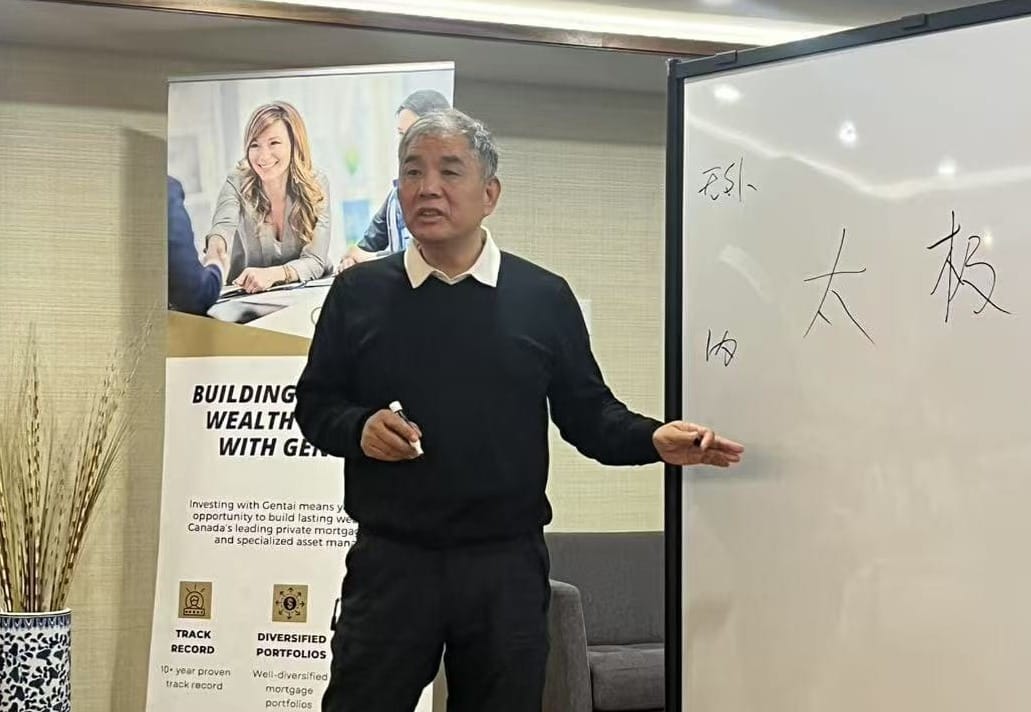

知道了天道的规律法则,才可以涵容一切,不倚仗神通妄加干涉。做到涵容一切才会无私无欲;做到了无私无欲才可能神机博大;神机博大才可能神融太虚;神融太虚才可能同归生命的本源,只有回归那生命本源,才会永存不息。

现实意义

1. 个人修养:

*内心平静*:现代社会压力巨大,“虚静”思想可帮助人们通过冥想、断舍离等方式净化心灵,缓解焦虑。

*顺应规律*:面对挫折时,理解“物极必反”的规律,避免强求,以豁达心态接受变化。

2. 社会治理:

*包容性发展*:“知常容”启示管理者需包容不同声音,促进社会公平,发展多元文化政策等。

*可持续发展*:尊重自然规律,保护生态平衡,避免“妄作”导致环境灾难。

- 哲学启示:

循环思维:经济周期、历史兴衰等现象均可从“观复”角度理解,培养长远眼光。

生命本质:现代人过度追求物质,可借“归根复命”反思生命的意义,回归内在价值。

结语

杨老师总结第十六章的核心智慧是教导人们通过虚静修心,洞察万物本质,最终实现与道的合一。其现实意义在于:以平和心态应对变化,以包容态度处理矛盾,以长远眼光规划发展。这种思想对个人成长、社会治理乃至人类与自然的关系,至今仍有深刻的指导价值。

(完)

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。