【加拿大高度传媒Lee Wu报道】2025年5月23日,在列治文景泰金融会所,由温哥华未来生物传奇社区北美团队文化沙龙举办了探索《道德经》智慧系列第十七、十八章的讲座。

高燕子女士主持了今天的讲座,她说:在本期探索《道德经》智慧第十六期讲座中,中国传统文化促进会理事杨金宝老师带领我们一起探讨老子《道德经》“无为”背后的智慧,重点是学习十七和十八章,如何从“治理之道”到“人性之变”,搞明白:

真正的“无为”领导力,是怎样的治理?

在现实纷扰中,我们如何“复归于道”?

老子的社会洞察,对今天的家庭、企业、国家有何借鉴?

让我们在大道隐退的时代,守住内心的根。

杨金宝老师说,《道德经》十七章就是讲帝王之术。

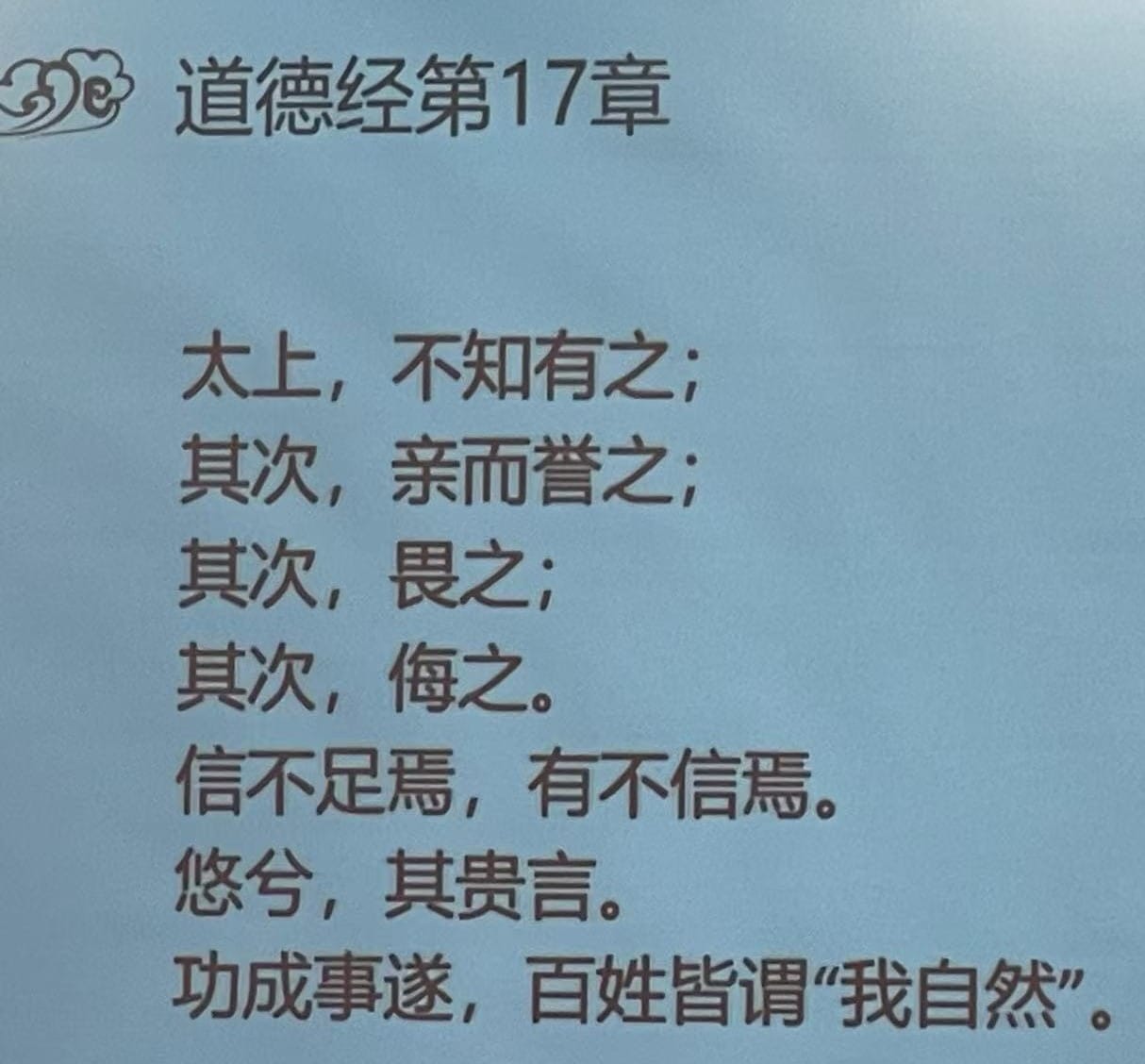

【原文】

【译文】最好的统治者,人民感受不到他的存在;其次的统治者,人民亲近他并赞誉他;再次的统治者,人民畏惧他;更次的统治者,人民轻蔑他。统治者诚信不足,人民才不相信他。圣人施道,最好的统治者悠闲自在,他很少发号施令,事情办成功了。老百姓会认为:"我们本来就是这样的"。

【要点讲解】

老子在本章里将统治者分为四个等级,最高级的是无为而治的合道之王;其次是立圣言、重信诺以召引天下之士的王道之王;再次是以强力征服天下并以威严震慑人民的霸道之王;最次的则是群起而侮之的末路之王。

统治者的四种层次,不同的次人民对待他的态度也名不相同。其中最好的统治者,悠闲自在,很少发号施令,人民其至感觉不到他的存在。当事情办好之后,人民会认为自已本来就是这样的。

在本章里,老子主要论述统治者治理国家的问题,他主张无为而治,无为的真正内涵是无不为,只有达到了这一境界,才能实现国泰民安。那么统治者怎样才能达到无为而治的最高境界呢?

老子说大道无言而长存,大道无为而长能,真正的治国之道是无为而无不为。人们如没有顺应自然规律,而是凭着自己的感觉主观臆断,这样必然会自食其果。这里的自然规律也可称为“道”。在现实生活中,一旦人们违背“大道”就必然会受到惩罚,为了不受大道的惩罚,毫无疑问,人们就必须合乎大道的规律,一旦人们的行为与大道吻合,就会自由自在、事半功倍。退一步讲,统治者要想不受大道的惩罚,就必须顺应大道,做到无为而治。

老子对“太上”的肯定,说明老子对像道那样的“看不见的手”的统治非常推崇,标示着老子对有为政治的反对。在老子看来,最高明的统治者应当实行无为之治,治理国家和人民时采取一种自然而然、不横加干预的政策,这种政策的特点是尽量减少自己对国家和人民施加强有力的影响,不增加人民的经济负担,不对外进行大规模的战争,因而民众感觉不到他的存在。最高明的统治者采用的是顺应自然规律的方法,不对人民生活进行干涉,所以人民生活得自在安乐,没有怨尤的对象,也就感觉不到统治者的存在了。

“其次,亲而誉之。”这是稍逊一等的统治者,这种统治者的特点是给人民施以恩惠,人民亲近他赞誉他,他施惠于民,但不高高在上,不让人民感觉到他的特殊性,他可亲可敬,和人民相处融洽。

“其次,畏之。”这种统治者声色俱厉,经常摆出盛气凌人。不可一世的神态,并用强制手段来确保国家机器的运转,统治者和百姓的关系视同水火。统治者制定出苛刻的规章制度,这些规章制度的制定则直接威胁到了人民的生命安全,老百姓对其心怀畏惧,常常处在暗无天日的悲惨境地,在忍气吞声中不断积累仇恨。

“其次,侮之。”这是最下等的统治者,这种统治者专横跋扈,不把老百姓的生死放在眼里,甚至不把他们当作自己的子民,而是把他们当作奴隶来对待,对他们进行奴役、辱骂。老百姓对这种非人的待遇忍气吞声,等到忍无可忍的时候,他们也会被逼上梁山,揭竿而起,反抗暴政。

因此,老子推崇的是实行无为之治的统治者,因为他们不会轻易向人民发号施令,他们慎言谨行,决不破坏老百姓的生活规律,老百姓遵循大道,统治者不必劳神苦思,国家就得到了治理,百姓也过上安宁的生活。生活富足安定,百姓就感觉不到统治者的存在,觉得这一切都是自然而然的。百姓有了这种感觉,自然心中没有感激之情,没有感激之情也就无所谓仇恨,没有仇恨,国家自然太平。这样的场景,正是老子对“百姓皆为我自然”的最好描绘,这也就达到了老子所谓的道的境界。所以,统治者要想成为“太上”,就要取信于天下,顺应自然,这就实现了“王道”。

【现实意义】

1. 现代管理中的信任与赋能

- 领导力的最高境界是“无形”:在现代企业管理或团队管理中,优秀的领导者并非通过强制或显性的控制来推动事务,而是通过建立制度、培养团队自主性,让成员在信任和自由中发挥创造力。

- 去中心化的管理趋势:互联网时代,扁平化组织、自组织团队逐渐兴起,与老子“无为而治”的智慧相符——管理者减少干预,让系统自然运转。

2. 简政放权与民众自治:

- 政府过度干预可能导致社会依赖或矛盾激化,搞一刀切会引发抵触。理想的状态是政府提供框架和保障,激发民众自我管理的能力。

- 政策制定需顺应人性:强制性的管理容易引发反抗(如“畏之”“侮之”),而尊重规律、顺应民心的政策更具生命力。

3. 人际关系中的智慧:减少控制欲

老子告诉我们:统治者层次越低,越依赖权威和强制手段。

- 家庭与教育:父母过度管控孩子,使“畏之”,可能导致逆反心理,而给予信任和空间(“不知有之”)更利于孩子独立成长。

- 社交与沟通:强势的沟通方式容易引发冲突,而谦和、包容的态度能赢得尊重。老子提醒人们,真正的权威来自内在影响力,而非外在压迫。尊重规律比强行逼迫更重要。

【结语】:

杨老师强调,老子的思想并非消极的“不作为”,而是强调通过“无为”,要遵循规律、减少人为干扰,实现“无不为”的自然和谐的结果。在现代社会,这种智慧可以应用于: 领导者要从“控制者”转变为“赋能者”。 普通人要从“强求”转向“顺势而为”,在复杂世界中保持内在稳定。

《道德经》第十八章

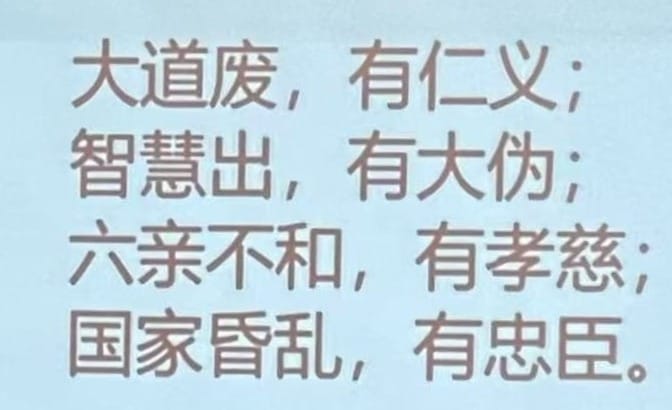

【原文】

【译文】 大道被废弃了,才有提倡仁义的需要;聪明智巧的现象出现了,伪诈才盛行一时;家庭出现了纠纷,才能显示出孝与慈;国家陷于混乱,才能见出忠臣。

【要点解析】:

《道德经》第十八章通过揭示社会现象的辩证关系,批判了人为标榜的道德与制度对自然之道的背离。其原文简洁却充满深意,对现代社会依然具有深刻的警示意义。

核心思想: 老子认为,当社会偏离自然之道(大道)时,人们才会刻意标榜“仁义”“孝慈”等道德规范;当智巧与算计盛行时,虚伪与欺骗随之滋生;当家庭和国家陷入混乱时,才需要强调“忠臣”“孝子”。这些现象本质上是社会失序的产物,而非真正的道德本源。

1. 批判“人为标榜的道德”

- “大道废,有仁义”:

老子并非否定仁义本身,而是指出当社会失去自然和谐(大道)时,人们才会刻意强调仁义。例如,若人人本然互信互助,便无需专门宣扬“诚信”或“友善”;但当欺诈横行时,社会才需要道德口号来填补缺失。

- 现实对照:现代社会中,越是高喊“公平”“正义”的领域,往往暗藏深刻的矛盾(如贫富差距、权力腐败)。形式化的道德倡导可能掩盖了问题的本质。

2. 揭露“智巧与虚伪的共生”

- “智慧出,有大伪”:这里的“智慧”指人为的智巧和算计。当人们过度依赖机心谋略(如权术、套路),虚伪和欺骗便会泛滥。例如,商业中的营销话术、社交媒体的“人设包装”,本质是用“智慧”掩盖真实。

- 现实对照:互联网时代的信息茧房、虚假宣传、流量造假等现象,正是“智慧”异化为“大伪”的体现。

3. 家庭与国家的“病态彰显”

- “六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”:

家庭和睦时,孝慈是自然流露的行为,无需刻意表彰;国家安定之际,忠臣也未必显山露水。但当家庭破裂、国家危亡时,孝子忠臣反而被凸显为“榜样”,这恰恰反映了系统的深层危机。

- 现实对照:例如,社会需要评选“感动人物”来弘扬孝道,可能暗示家庭伦理的普遍滑坡;频繁表彰“清廉官员”,可能反映反腐形势的严峻。

本章【现实意义】:

1. 对社会治理的警示:治标不如治本

- 现象:社会问题出现后,政府常通过立法、宣传等手段“修补”,如食品安全问题催生严格监管,诈骗猖獗推动反诈宣传。

- 老子的启示:

若只解决表象(如加强“仁义”教化),而忽视社会结构的根本矛盾(分配不公、价值观扭曲),问题将反复出现。真正的治理应回归“大道”——构建公平的制度、培育良善的社会土壤。

2. 对个人生活的反思:警惕形式化的道德

-现象:社交媒体中,人们刻意展示“完美人设”(如孝子、慈善家),现实中却可能冷漠自私。

- 老子的启示:道德应发自内心,而非表演给他人看。与其追求“孝慈”“忠诚”的标签,不如回归真诚的关系,在平凡中践行善意。

3. 对组织管理的启发:简单胜过复杂

- 现象:企业管理中,制度越繁琐(如KPI考核、流程审批),员工越容易钻空子、应付检查,导致效率低下。

- 老子的启示:

过度依赖“智慧”(制度设计)会催生“大伪”(形式主义)。高效的管理应简化规则,激发员工内在动力。

4. 对文明发展的批判:技术双刃剑

- 现象:人工智能、大数据等技术本为便利生活,却衍生出算法操控、隐私泄露等问题。

- 老子的启示:“智慧出,有大伪”警示人类:技术进步若脱离“道”(自然规律与人性需求),可能反噬文明。例如,元宇宙的虚拟世界若过度发展,可能加剧人的异化。

[总结]:回归本质的智慧

第十八章的现代意义在于提醒我们:

- 社会的进步不应满足于“解决表面问题”,而需追问“问题为何产生”。例如,缓解内卷不能靠励志口号,而需调整教育资源分配、产业结构等深层矛盾。

- 个人的修行要减少对外在标签的追求,保持质朴与真诚。真正的道德是“行不言之教”,而非表演美德。

- 文明的未来:在科技与制度设计中,需以“道”为尺度——尊重自然规律、人性本真,避免陷入“越治理越混乱”的循环。

最后,杨老师告诫我们:老子的思想穿越千年,依然直指现代社会的症结:当我们在“标榜道德”“崇拜智巧”中疲于奔命时,或许更需要停下脚步,思考如何回归简单、自然与真实!

(完)

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。