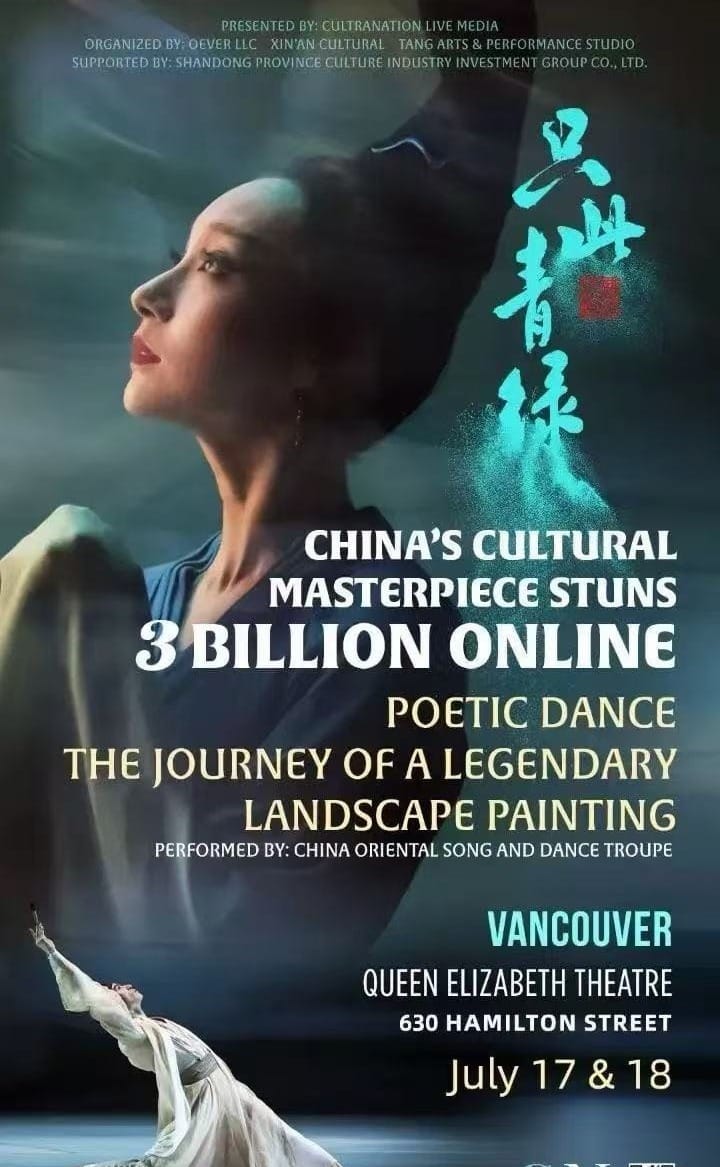

【加拿大高度传媒Lee Wu 报道】中国一场融合千年国画意境与当代表达方式的艺术盛宴,跨越太平洋,首次登陆温哥华,由中国东方演艺集团出品的著名舞蹈诗剧《只此青绿》,已于2025年7 月 17 日和 18 日两天在温哥华伊丽莎白女皇剧院旋转舞台上演,约5-6千位各族裔观众观看,大获好评。

《只此青绿》是一部以北宋传世名画《千里江山图》为灵感创作的舞蹈诗剧,由韩真、周莉亚执导。该剧以“展卷人”(一位现代研究者)的视角切入,通过时空交错的叙事,带领观众回到北宋,见证18岁天才画家王希孟创作12米长的国宝绢画《千里江山图》的过程。

全剧以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章展开,融合舞蹈、音乐、舞美、服饰等多种艺术形式,再现了宋代美学的极致风雅。

剧中“青绿”既是画作的色彩象征,也化作拟人化的舞者群体,以曼妙舞姿展现山水的灵动与壮阔。

上篇:匠心织就山河骨

上半场以《展卷》《问篆》《唱丝》三章铺陈出艺术诞生的文明土壤。

织机上的素绢随舞者肢体舒展如瀑,篆刻刀下的金石之声化作顿挫舞步,制墨人捶打烟料的动作被演绎成充满原始张力的仪式舞蹈。

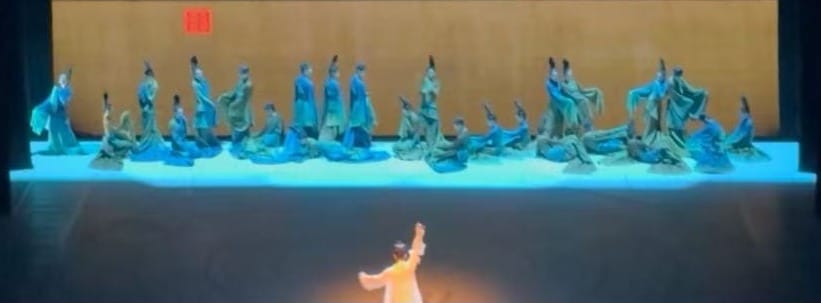

最令人动容的是"青绿"初现的刹那——十二名舞者以山峦阵列缓步而来,冷光下青绿长裙泛起粼粼波光,曲臂折腰间尽显宋画"三远法"的构图精髓。

当主舞者完成那个标志性的90度后折"青绿腰"时,整个剧场响起一片倒抽冷气的惊叹。

中篇:少年挥毫燃魂魄

中段《寻石》《习笔》两章将叙事推向高潮。少年王希孟的独舞如一团燃烧的青色火焰,在舞台上划出癫狂的轨迹。

他时而以衣袖为笔在空中泼墨,时而蜷缩如胎婴在想象的绢帛上翻滚。当群舞演员手持青绿绸缎模拟颜料流淌,王希孟在色彩漩涡中挣扎起舞的场面,将艺术创作时的灵魂煎熬展现得淋漓尽致。

此刻的配乐巧妙混入古琴泛音与电子音效,传统与现代在此刻完成美学共振。

终章:入画一刻即永恒

下半场《淬墨》《入画》构成惊心动魄的艺术献祭。青绿群舞化作连绵山峦,王希孟的白色衣衫逐渐被青绿颜料浸染。

在近乎宗教仪式般的慢动作中,舞者依次"入画",身体凝固成《千里江山图》中的笔触。当展卷人隔着透明纱幕与画家四目相对,两个时空在无声对视中轰然交汇。终幕时整个舞台化作流动的青绿长卷,多媒体投影让观众仿佛置身画中,完成从"观画"到"入画"的沉浸式体验。

跨文化共鸣的当代启示

西方观众或许不懂"绢本设色"的技法,但能读懂舞者肌肉颤抖中传递的艺术狂热;未必知晓"青绿山水"的源流,却被那抹穿越千年的色彩直击心灵。白发老者擦拭眼镜的专注,年轻情侣忘记放下的咖啡杯,不同肤色的观众同步响起的掌声——这一切证明真正的美能超越语言与时空。

当最后谢幕时舞者们行传统揖礼,全场观众自发起立回以长达十分钟的掌声,这场东西方之间的艺术对话已不言自明:

1、 传统文化的现代表达

《只此青绿》以当代舞蹈语言重新诠释古典艺术,让千年名画“活”起来,展现了中华优秀传统文化的生命力。

它证明了传统艺术并非只能静态陈列,而是可以通过创新演绎焕发新的魅力。

- 文化自信的彰显

该剧在国内外的四年七百场成功演出,体现了中国艺术家的创作自信,也让世界看到中国文化的深厚底蕴。

它成为中国文化“走出去”的成功案例,增强了中华民族文化的国际影响力。

- 艺术与工匠精神的传承

剧中不仅展现王希孟的艺术追求,也刻画了织绢人、制墨人、篆刻人等幕后工匠的形象,致敬了中华文明背后的无名创造者。

这种对“匠人精神”的弘扬,对当代社会具有启示意义。

- 跨文化的审美共鸣

尽管《千里江山图》是中国传统绘画,但《只此青绿》通过舞蹈、音乐等普世艺术语言,让不同文化背景的观众都能感受到山水之美、创作之痴,实现了跨越国界的艺术对话。

总之,《只此青绿》不仅是一场视觉盛宴,更是一次传统文化的创造性转化,它让古典艺术在当代舞台上绽放光彩,引发人们对文化传承、艺术创新和民族精神的思考。

《只此青绿》登陆温哥华后,紧接著将到美国西雅图、洛杉矶和休斯顿4 座城市演出,开启为期近一个月的北美夏季巡演。高度传媒祝愿他们演出成功!

花絮:

(完)

© 加拿大高度传媒集团版权所有。若无授权,严禁转载,违者必究。